- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Биотическая зональность

Широтная зональность биоты Земли обусловлена астрономическими причинами, приводящими к существованию градиента «экватор–полюс». Выраженность этого градиента существенно менялась во времени.

Поскольку в первую очередь она зависит от системы океанических течений, то факторы, влияющие на градиент «экватор–полюс» рассмотрены при рассмотрении гидрологии окена. Здесь будет рассмотрена только современная зональность.

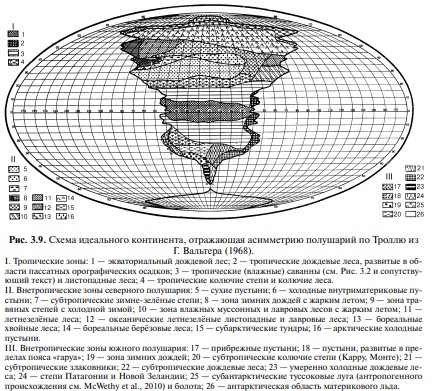

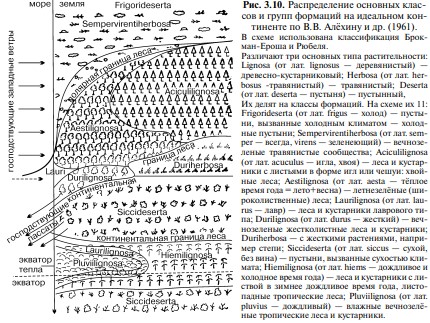

Разные фитогеографы стремились дать схемы широтной зональности (в зоогеографии суши составлять схемы зональности не принято, зоологи используют схемы ботаников). Вместе с тем, отсутствие общепринятых критериев выделения как типов растительности, так и зон привело к существованию многочисленных схем широтной зональности, порой существенно отличающихся друг от друга. Эти схемы можно объединить в две группы.К первой группе я отнёс схемы идеальных континентов, где показано «идеальное» (от «идея», а не от «идеал») распространение растительности на континенте (Рис. 3.9, 3.10).

Интересно

Особо следует подчеркнуть, что большинство авторов, по-видимому, будучи не в силах отойти от географического (ландшафтного) подхода, горные системы выделяет в некие азональные районы, несопоставимые с равнинными районами, или специально оговаривает отсутствие горных экосистем на их схемах, невзирая на отсутствие принципиальных различий биот горных и равнинных районов.

Это неадекватное упрощение аналогично биогеографии бентали, где также отдельно и независимо районируют раселение разных глубин).

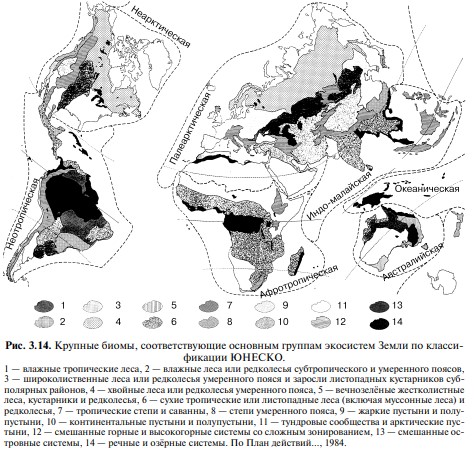

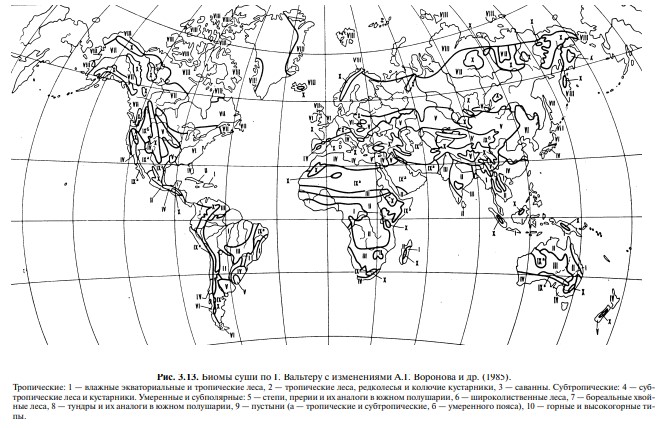

Ко второй группе я отнёс схемы зонального районирования реальной суши. Схема на Рис. 3.12 на цветной вклейке построены геоботаниками, на Рис. 3.13 и Рис. 3.14 — географами.

Приведённые схемы весьма различны, причём, за редчайшим исключением авторы схем не обсуждают, чем их не устраивают схемы других авторов, и зачем надо было создавать новую.

Причины этого не только в различии методов построения карт, но и в принципиальном различии в теоретических представления о том, что должно быть на этих картах изображено.

К любопытным результатам приводит сравнение схем геоботаников и географов. Например схемы геоботаника Г. Вальтера и её модификации географами. Эти схемы приведены на Рис. 3.12 и 3.13.

Схемы С.М. Разумовского (Рис. Ц4) и Г. Вальтера (Рис. 3.12) построены геоботаниками. При построении схем оба автора пытались восстановить естественную растительность суши (очень сильно антропогенно нарушенную), но каждый делает это на основе своих представлений.

С.М. Разумовский пошел иным путём. Он начал с установления ботанико-географических провинций, выявил коренные ассоциации их лесных климаксов. Затем он сравнил облик эдификаторов этих климаксных ассоциаций. Оказалось, что их суммарное число для всей Земли составляет лишь несколько десятков видов.

Далее он обнаружил, что «эти виды очень легко и естественно распадаются на четыре различных между собой и очень монолитных морфологических типа:

- Вечнозелёные перистолистные деревья с почками, лишёнными почечных чешуй.

- Вечнозелёные широколистные деревья с почками, защищёнными почечными чешуями.

- Летнезелёные широколистные деревья с почечными чешуями.

- Вечнозелёные деревья с игольчатыми листьями ксероморфной структуры и с почечными чешуями».

С.М. Разумовский считал эти зоны естественными биологическими зонами современной растительности Земли: тропическими, субтропическими и широколиственными (неморальными) лесами и тайгой. СС, входящие в одну зону, могут приобрести своё сходство чисто конвергентно и вообще не иметь ничего общего ни в своём составе, ни в происхождении.

Сходная ситуация имеется и в таксономии: в воде активно плавающие животные приобретают форму рыбы, но гораздо информативнее классификация не на основе жизненных форм, а филогенетическая, учитывающая то, что одни из этих «рыб» — рыбы, другие — рептилии, третьи — млекопитающие, четвёртые — птицы, пятые — головоногие моллюски и т. д.

Из того факта, что в воде они приобрели сходную форму, мало что можно сказать об их внутреннем строении, биохимии, происхождении и т. п. Но все эти данные вполне доступны из филогенетической классификации, построенной на основе их генетического родства.Аналогично, объединение биогеографических регионов по их происхождению гораздо более информативно для понимания их биологических свойств, тогда как зональные классификации лишь показывают многообразие СС, образовавшихся на разной биотической основе, но в сходных абиотических условиях.

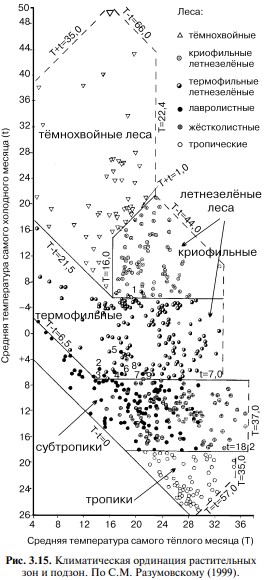

Проанализировав данные по связи распределения растительности с температурой и влажностью в 531 точках Земного шара, С.М. Разумовский обнаружил, что для объяснения распределения различных зон растительности достаточно двух параметров: средней температуры самого тёплого месяца и средней температуры самого холодного месяца (Рис. 3.15), увлажнение же оказалось несущественным фактором.

Он объяснил это способностью СС эффективно регулировать влажность своих биотопов. Режим увлажнения оказывает влияния не на распределение СС, а лишь на распространённость в данном месте тех или иных сукцессионных стадий и серий.

Интересно

При обсуждении причин возникновения безлесных СС также было показано, что ни режим увлажнения, ни температурные условия сами по себе не являются причинами, обуславливающими возникновение безлесных СС. Поскольку лесные и безлесные ассоциации отличаются прежде всего ролью мегафауны, это подтверждает вывод С.М. Разумовского.

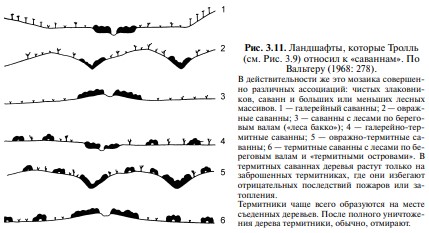

Г. Вальтер, стоящий на континуалистских позициях, пришёл к тому же выводу об отсутствии безлесного типа растительности как самостоятельной зоны.

Явление листопадности, т. е. синхронизации опадения листьев, характерно для всех зон, за исключением тропической. Г. Вальтер объясняет его существованием одного неблагоприятного периода.

В этих условиях у растений есть два пути адаптации:

- Листья становятся ксероморфными, приобретая способность переносить неблагоприятный период (вечнозелёные хвойные, жёстколистные виды в областях с сухим летом).

- Листья опадают в неблагоприятный период.

Растения с ксероморфными листьями могут при наступлении благоприятных условий сразу начать фотосинтез, листопадным же видам необходимо сначала создать листья. Зато затраты на создание листьев у вечнозелёных видов больше. В то же время у вечнозелёных растений листья продолжают функционировать даже при неблагоприятных для фотосинтеза условиях. Это может приводить к таким явлениям, как солнечные ожоги листьев в холодный период (транспирация замедлена, поэтому листья перегреваются).

Листопадные деревья обычны в тропических и субтропических районах с длительным периодом засухи и коротким — дождей (за исключением Австралии) и в умеренных широтах Северного полушария с не очень длительной зимой. Вечнозелёные деревья характерны для тропиков, районов, где осадки выпадают зимой, например в районах со средиземноморским климатом, и для умеренных и высоких широт в районах с длительной зимой. В Австралии листопадные деревья практически отсутствуют, несмотря на существование районов с дефицитом влаги.Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)