- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Место и роль стратегии в системе стратегического управления

Одним из ключевых понятий стратегического управления является понятие стратегия, по поводу содержания которого существуют различные точки зрения, что требует более детального рассмотрения данного понятия.

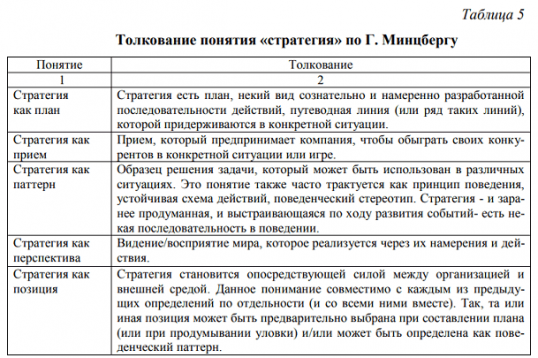

Г. Минцберг приводит пять различных толкований слова «стратегия»: стратегия как план, как ловкий прием, как паттерн, как позиция и как перспектива, а также некоторые их взаимосвязи (табл. 5).

В.Е. Селиверстов справедливо отмечает: «.. что с позиций регионального стратегического планирования и управления, толкование стратегии как плана, как паттерна, как позиции и как перспективы, имеют определяющее значение».

И. Ансофф определяет стратегию как набор правил, которыми организация руководствуется в своей деятельности.

Для корпоративного стратегического управления он выделяет четыре группы таких правил:

- правила, используемые при оценке результатов деятельности фирмы в настоящем и в перспективе. Качественную сторону критериев оценки называют ориентиром, а количественное содержание – заданием;

- правила, по которым складываются отношения фирмы с ее внешней средой, определяющие, какие виды продукции и технологии она будет разрабатывать, куда и кому сбывать свои изделия, каким образом добиваться превосходства перед конкурентами. Этот набор правил называется продуктово-рыночной стратегией, или стратегией бизнеса;

- правила, по которым устанавливаются отношения и процедуры внутри организации – организационная концепция фирмы;

- правила, по которым фирма ведет свою повседневную деятельность – основные оперативные приемы.

Эти группы правил В.М. Цлаф интерпретирует по отношению к государственному и муниципальному управлению как правила:

- определяющие критерии для оценки деятельности экономической системы и социальной сферы данной территории (видимо, их следует увязывать, прежде всего, с таким интегральным показателем, как качество жизни населения);

- регулирующие отношения данной территории с другими территориями, а также с вышестоящими уровнями государственной власти (в том числе, правила или принципы, следуя которым органы власти данной территории обеспечивают конкурентоспособность производимых на территории продукции и услуг и инвестиционную привлекательность территории, миграционная политика, межбюджетные отношения и др.);

- регулирующие отношения между субъектами (органами управления, коммерческими и некоммерческими организациями, гражданами), находящимися на данной территории (включая вопросы стимулирования экономического развития, обеспечения гарантированных Конституцией страны прав и свобод и т.п.);

- правила принятия оперативных решений по вопросам, относящимся к компетенции органов власти данной территории.

Для оценки основных позиций в отношении конструирования и использования стратегий рассмотрим основные школы стратегирования, которые были классифицированы авторами Г. Минцбергом, Б. Альстрэндом и Дж. Лэмпелом.

Говорится о том, кто разрабатывает стратегию, о процессах и организациях – но что является предметом разработки и как это используется – отдается на волю читателя, который должен формировать свое мнение о стратегии и стратегическом процессе на основе весьма приблизительных представлений».

Интересно

Современное стратегическое планирование и управление конструируется с использованием элементов различных школ стратегирования, в каждом конкретном случае делается акцент на использовании тех или иных «родовых свойств» или принципов каждой из них. Тем не менее наибольшее распространение в реальных процессах управления на уровне фирм, регионов и городов получили именно принципы и подходы, заложенные в прескриптивных школах – дизайна, планирования и позиционирования.

Что касается отечественных школ, то в области как корпоративного, так и государственного управления в советский период не сложилось признанных научных концепций разработки и использования стратегий. Объяснение этому, по мнению В.М. Цлафа, состоит, в том, «что консервативность советской плановой системы, плохо считавшейся с динамичностью внешнеэкономической среды и стремившейся максимально консервировать внутриэкономическую среду, предписывала работать в идеологии долгосрочного планирования (в этой области были достигнуты серьезные и научные, и практические результаты), но не стратегического управления».

Значительная роль в развитии методологии стратегического управления принадлежит школе Г.П. Щедровицкого, где, начиная с 1970-х гг., разрабатывались принципы программного подхода к управлению развитием. Согласно указанному методологическому подходу, стратегическое управление относится к процессам развития и может быть реализовано в рамках двух различных подходов: проектно-планового или программного.

После 1991 г. отечественные научные разработки по стратегическому управлению начались более активно. В области разработки стратегий террито-риального развития получили известность работы В.Е. Рохчина, В.Я. Любовного.

За ним последовали стратегические планы ряда других областных центров. При содействии Фонда Сороса в 2000-2002 гг. были разработаны стратегии ряда малых городов России.

Однако эти работы, сделав существенный вклад в технологии и организацию стратегических разработок в России, не содержали новых фундаментальных идей и оснований, которые могли бы быть положены в основу отечественной школы стратегического управления.

Более того, многие из них были реализованы, в лучшем случае, в идеологии стратегического планирования, а не стратегического управления (хотя степень нестабильности и непредсказуемости ситуации в России была и остается в настоящее время чрезвычайно высокой), а в ряде случаев, несмотря на наименование «стратегический», представляли собой либо обычный долгосрочный план, либо некую декларацию общественного согласия относительно видения будущего, т.е. документ более политический, чем управленческий.

Актуализация экономических проблем регионов и неспособность их решения традиционными методами в настоящее время объективно требуют развития научных основ формирования системы регионального стратегического управления.

Статьи по теме

- Теоретические аспекты управления пространственным развитием региона

- Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования

- Планирование и программирование в стратегическом планировании

- Целеполагание в стратегическом планировании

- Прогнозирование и построение сценариев развития

- Стратегический анализ

- Организация процедуры стратегического планирования

- Проблемы информационного обеспечения стратегического планирования на муниципальном уровне

- Информационное обеспечение стратегического планирования

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)