- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Общие черты Байкала и Танганьики и других крупных озёр

Как видно из приведённых выше характеристик биот Байкала и Танганьики в крупных озёрах формируются собственные ЦС.

По-видимому, для ЦС крупных озёр можно считать характерным наличие трёх ЦС:

- пелагической;

- мелководной;

- глубоководной бентосных.

Кроме того, прибрежные мелководные заливы, дельты впадающих рек и т. п. ассоциированные с озером водоёмы населены биотой, мало отличающейся от биот соседних водоёмов. Основную продукцию этих ассоциированных водоёмов создают макрофиты прибрежных зарослей, а также сносимые в водоём из окружающих экосистем остатки, преимущественно растений.

Сравнительно крупные и глубоководные озёра, обычно, в полной мере отвечают этим требованиям. Это находит выражение в возникновении эндемичных для них видов. Некоторые озёра имеют одного или несколько эндемов, другие — весьма богатую эндемичную биоту, иногда включающую эндемов высокого ранга (рода или даже семейства). Часто количество видов в таких озёрных ЦС существенно выше, чем в окружающих их ЦС водосборных бассейнов.

Наиболее постоянной и наиболее специфической является пелагическая ЦС, что, впрочем, неудивительно, поскольку озёра отличаются от рек прежде всего наличием планктона, что связано с уменьшением скорости течения.

В крупных и даже многих не очень крупных озёрах так же, как и в морях, основную продукцию создаёт фитопланктон. Это позволяет формироваться голопланктону (которого нет в реках). В состав голопланктона входят почти исключительно облигатно водные животные, амфибийных видов очень мало. Для планктона крупных озёр, в отличие от мелких, характерна низкая роль Cladocera и Rotifera. Даже в небольших и молодых озёрах происходит образование планктофагов, а затем и питающихся ими хищников.Так в водохранилищах волжского каскада отделение воблы от плотвы происходило за несколько лет после их создания. При этом плотва также сохранялась. Таксономическое разнообразие пелагических ЦС невысоко, вероятно, из-за сравнительно одно родных условий.

Но таксономический ранг специфичных для пелагиали таксонов часто высочайший для водоёма. В пределах пелагической ЦС можно выделить эпилимническую и гиполимническую части, вряд ли заслуживающих рассмотрения в качестве отдельных ЦС.

В бентали значительно уменьшается интенсивность нарушений и увеличивается разнообразие биотопов и ресурсов. Соответственно число эндемичных видов в бентали значительно больше, чем в пелагиали.

Однако, поскольку отличия бентали озёр и рек значительно меньше, ранг эндемичных таксонов в бентали ниже, чем в пелагиали. Однако сравнение бентали крупных озёр и соседних водоёмов, в том числе ассоциированных (заливов, дельт рек и т. п. показывает существенные отличия).

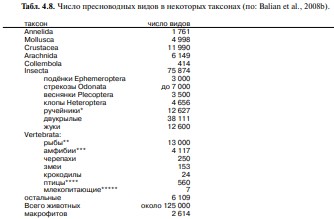

Первое, что бросается в глаза — пренебрежимо малая роль насекомых, дающих в целом для пресных вод около 2/3 видов (Табл. 4.8), тогда как в составе ЦС крупных озёр их практически нет.

К тому же эндемичных видов среди них очень мало, за исключением единичных видов, освоивших открытые участки озера (например, бегающих по поверхности воды бескрылых ручейников). Невелика роль и других вторичноводных животных, например, лёгочных моллюсков.

Интересно

Анализ биогеографии других озёр показывает, что наличие трёх ЦС (пелагическая и мелководная и глубоководная бентосные) — их характерная черта, мелководные ЦС иногда (в Байкале) различны в разных частях озера, впрочем, реальность этих различий нуждается в дополнительных подтверждениях.

Наименее постоянным компонентом является глубоководная бентосная ЦС. Это, по-видимому, связано с тем, что в силу малых, сравнительно с морями, размеров озёр площадь, на которой может формироваться глубоководная ЦС, невелика. Часто и эту небольшую площадь уменьшает сероводородное заражение гиполимниона.

Лишь в гиполимнионе Байкала кислород есть на всей поверхности дна, в Танганьике аэробные условия есть лишь на 15% поверхности дна. Поэтому в глубоководных частях большинства озёр с эндемичной биотой имеется лишь небольшое число эндемов или они вовсе отсутствуют.

Число эндемичных видов положительно связано:

- Со степенью отличий озера от окружающих водоёмов.

- С потоком энергии через него (эндемизм озёр низких широт и равнин при прочих равных больше и формируется быстрее).В тоже время следующие факторы, которыми обычно объясняют эндемизм, по-видимому, не очень важны.

- Размер. Великие американские озёра населены биотой, не отличающейся существенно от биоты расположенных рядом более мелких озёр. Причина такого сходства биот — сходство условий.

- Время. Возраст Байкала, Танганьики, Ньяса и Виктории различается в две тысячи раз: Байкал — 24 млн. лет, Танганьика — не старше 5 млн. лет, Ньяса в современном виде существует не более 50 тыс. лет, Виктория — не старше 12 тыс. лет.

Тем не менее, в каждом из таких озёр сформировалась несколько собственных ЦС, причём степень видового эндемизма примерно одинакова. Эндемизм таксонов более высокого ранга имеет тенденцию увличиваться с возрастом озера, возможно увеличивается и набор таксонов высокого ранга, образующих эндемов. Длительно существующие крупные озёра могут иметь также черты рефугиумов.

В озёрах, в которых формируются свои биоты, как и в других островных ЦС основу биоты образуют потомки нескольких видов. Видообразование, очевидно, происходит большей частью симпатрически.

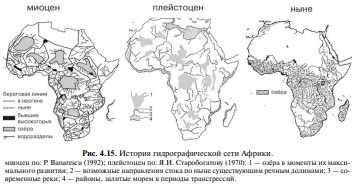

Озёра, даже населённые высокоэндемичной биотой, ниже рассмотрены в составе тех биогеографических выделов, биота которых послужила основой для их образования, ранг озёрных биот может быть, конечно, различен, соответственно их своеобразию, но вряд ли целесообразно выделять специфические области, как это иногда делают.Крупные озёра со своей биотой в бассейнах почти всех крупных рек формировались один или несколько раз (Рис. 4.15).

После исчезновения этих озёр большая часть специфичной биоты вымирала, но некоторые виды приспосабливались к существованию в реках и мелких озёрах.

Такие процессы приводили к повышению биотической обособленности бассейнов рек, связанных с этими озерами, и росту их биоразнообразия, на эту особенность указывали Я.И. Старобогатов и Por с соавторами. Специализации, возникшие в крупных озёрах, могут быть полезными и в речных биотопах, поэтому для некоторых таксонов вполне вероятно вселение их в реки из озёр.Так, для цихлид Lamprologus s. lato предполагают их вселение в реки из озера Танганьика, где происходила их адаптивная радиация.

Многие байкальские по происхождению виды найдены далеко за пределами озера в бассейнах Енисея и Лены, вплоть до побережья Северного Ледовитого океана.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)