- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Определение понятия гражданский служащий

Долгое время понятия «служащий» и «государственный служащий» не имели у нас правового статуса, не разводились по содержанию и должным образом не исследовались в науке.

Вопрос еще больше запутывался тем, что в статистике и в анкетах по учету кадров была графа «социальное положение», ответ на которую допускал лишь три варианта: рабочий, крестьянин, служащий.

Стало быть, понятием «служащий» обозначали всех, кого нельзя было включить в престижные в ту пору социальные группы рабочих и крестьян.

Вместе с тем с конца 1950-х гг., в литературе предпринималось немало попыток охарактеризовать понятие «государственный служащий».

В конечном счете почти все авторы приходили к выводу, что следует различать понятия «государственный служащий» в широком и узком смысле слова.

В широком смысле государственный служащий — это профессиональный работник умственного труда любой государственной организации (управленческого органа, армии, образования, здравоохранения и др.). В узком смысле — это профессиональный управленец органов государственной власти.

Интересно

В принятом в 1995 г. Федеральном законе «Об основах государственной службы Российской Федерации» понятие «государственный служащий» приобрело достаточно определенное содержание, тождественное узкому смыслу этого слова.

В настоящее время понятие «государственный служащий» также означает особую аппаратную должность в государственных органах.

В Федеральном законе «О системе государственной службы Российской Федерации» есть два определения государственного служащего: федерального и субъекта Федерации, которые совпадают по содержанию (ст. 10).

В силу этого их вполне возможно объединить: федеральный (субъекта Федерации) государственный служащий — это гражданин России, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности федеральной (субъекта Федерации) государственной службы и получающий денежное содержание за счет средств федерального (субъекта Федерации) бюджета.

Следовательно, у государственного служащего выделяются три признака: гражданин России, осуществляющий деятельность на должности государственной службы, получающий денежное содержание. Аналогичное определение имеется и в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ст. 13).В различных статьях данных двух федеральных законов, помимо трех упомянутых, перечисляются различные признаки государственного гражданского служащего.

Если их обобщить, то можно предложить следующее определение: гражданский служащий — это гражданин Российской Федерации в возрасте не моложе 18 и не старше 65 лет, владеющий государственным языком, имеющий профессиональное образование и исполняющий обязанности по государственной должности гражданской службы за денежное вознаграждение.

В данном определении перечислены шесть признаков работника, которые делают его гражданским служащим. Основным среди них, конечно, является исполнение обязанностей по государственной должности гражданской службы. Все остальные так или иначе обусловливаются данным признаком.

Таким образом, гражданский служащий занимает аппаратную (административную) должность только в органе государственной власти.

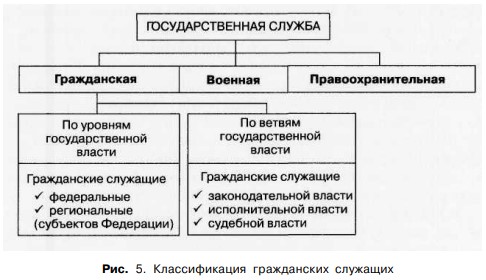

В соответствии с федеральными законами не является гражданской службой деятельность политических руководителей — Президента РФ, депутатов всех уровней власти, Председателя Правительства РФ, министров, президентов и председателей правительств национальных республик, губернаторов и председателей правительств русских областей и краев, судей всех уровней и иных лиц, занимающих государственные должности и являющихся представителями государственного нанимателя, а также деятельность служащих государственных предприятий и учреждений (заводов, школ, больниц и т.д.).Можно ли гражданских служащих как-либо классифицировать, т.е. разбить на основные группы (типы) по определенным признакам? Эта задача пока не имеет устоявшегося решения. На основе современных знаний по данному вопросу можно предложить следующие основания для классификации (рис. 5).

Деление государственных служащих по уровням государственного управления — наиболее старый принцип. По большей части он возник вместе с возникновением государственной службы. В России использовался в дооктябрьский период и в советское время. Используется он и сейчас.

Российская Федерация имеет два уровня управления — федеральный и региональный (субъектов Федерации). Соответственно два уровня имеет и государственная служба.

С середины XIX в. особую важность приобрели структуры, связанные с делением государственной власти на три ветви (законодательную, исполнительную и судебную).

В России в дооктябрьский период деление власти на три ветви признавалось. Однако после Октября 1917 г. при утверждении советской власти деление было осуществлено лишь на две ветви — законодательно-исполнительную и судебную.

После принятия Конституции Российской Федерации в 1993 г. опять было восстановлено тройственное деление, произошло отделение законодательной власти от исполнительной.

Помимо уровней и ветвей власти гражданские служащие еще структурируются по различным внутриорганизационным формам.

Например, работающие в министерстве, службе, агентстве; в структуре департамента, управления, отдела.

Статьи по теме

- Государственная служба США

- Гражданская служба Великобритании

- Публичная служба ФРГ

- Публичная службы Франции

- Оптимизация взаимодействия гражданского общества и государства

- Новые русские и корпоративный лоббизм

- Группы давления как форма социального лоббизма

- Место и роль организованных групп интересов

- Состояние и проблемы формирования гражданского общества

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)