- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Планировочная структура общественных центров

Территорию общественных центров формируют участки высокоплотной застройки и зелёных насаждений, пешеходные пути и площади, улицы, проезды, стоянки, сопутствующая подземная урбанистика. Застройка занимает менее 50 % территории центра.

Во всех общественных центрах можно выделить три функциональных уровня:

- Стержневые функции, составляющие предмет общегородского и более широкого пространственного протяжения: объекты эпизодического обслуживания, уникальные объекты образования и науки, здравоохранения, спорта, культуры; учреждения государственной и муниципальной власти; объекты историко-культурного наследия федерального и регионального значения.

- Функции периодического и повседневного обслуживания, ориентированные на дневное население, а также на жителей центра: малые предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания; начальные и средние профессиональные образовательные учреждения, дошкольные детские учреждения, поликлиники, спортивные центры и т. п.

- Дополнительные функции, обеспечивающие транспортные, инженерные, энергетические, информационные коммуникации.

В среднем территория общегородского центра может быть оценена в 3-6 м2 на одного городского жителя. Однако нет единственного способа установить границы общегородского и дополнительных центров, они неоднозначны. Для приближения к пониманию, какую территорию можно ещё считать центральной, а какую уже нет, следует рассмотреть схематическую структуру центра в масштабах всего города

В любом городе можно выделить по крайней мере два пояса урбанизированной (застроенной) территории: это центр и периферия. Центр является исторически первичными тяготеет к геометрическому центру урбанизированной территории, тогда как периферия является более молодой частью города, составляя застройку, непосредственно примыкающую к неосвоенной территории примерно на глубину одного-двух функциональных районов.

В больших и более крупных городах, между центром и периферией может формироваться также третий, срединный пояс урбанизированной территории. В пределах срединного пояса, в отличие от периферии, существуют предпосылки для формирования дополнительных общественных центров. Тем не менее, весь город не может стать «сплошным центром»: даже при формировании высокоразвитого полицентрического города, вследствие градостроительной самоорганизации и регулирования всё равно будут сохраняться промежуточные «нецентральные территории» жилых, промышленных и рекреационных функциональных районов.

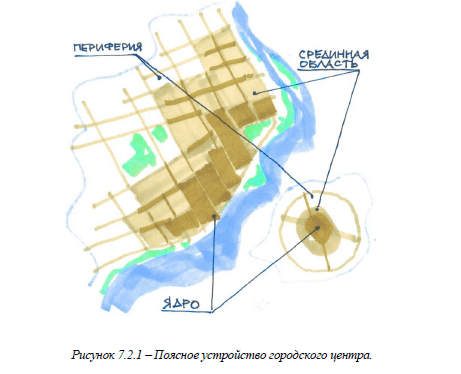

Общественные центры имеют собственную поясную структуру, которую так же можно схематично представить через систему центр (ядра) – срединный пояс – периферия (рисунок 7.2.1).

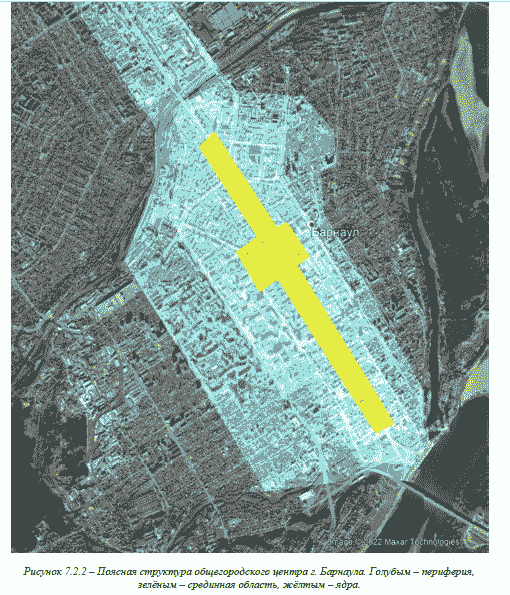

Периферией общественного центра (прицентральными районами) можно считать обыкновенные жилые или отдельные общественно-жилые кварталы и микрорайоны, находящиеся в предельной пешеходной (1,0–1,5 км) или скорой транспортной (10-15 минут) доступности от ближайших ядер или срединного пояса. С этой точки зрения в г. Барнауле периферией общегородского центра можно считать: в западном направлении – территории между пр. Красноармейским и ул. Челюскинцев; в северном, восточном и южном направлениях – соответственно, от ул. Воровского, пр. Комсомольского и ул. Мало-Тобольской до набережных рек Оби и Барнаулки; в северо-западном направлении, соединяющем два планировочных района города – ближайшие кварталы, прилегающие к пр. Ленина на всём его протяжении до се-верной промышленной зоны по пр. Космонавтов (рисунок 7.2.2).

Интересно

Срединный пояс общественного центра составляют преимущественно общественно-жилые зоны, в пределах которых наблюдается сочетание жилых и общественных функций любой ступени обслуживания, при количественной доли общественных функций не более 50 % по площади застройки, кубатуре зданий и т. п. Микрорайоны в срединном поясе становятся редкостью, жилища чаще организуются в квартальной застройке наравне с общественными зданиями.

Срединный пояс, особенно в главном городском центре, может иметь наибольшую площадь и иметь существенное постоянное население, несколько меньшее, чем в аналогичных по площади жилых районах. Срединный пояс пронизан в большей степени районными и местным улицами, чем общегородскими, проходящими через него транзитом. В пределах городского центра могут возникать плотностные «паузы», анклавы отдельных парковых, жилых и промышленных территорий с производствами низкого класса опасности. «Негативными» анклавами центров являются участки с заброшенной или подлежащей реновации исторической или промышленной застройкой (рисунок 7.2.3).

В дополнительных городских центрах, а также в центрах некрупных городов и сельских поселений разница между периферийным и срединным поясом размывается, схематическая структура таких центров упрощается до уже упомянутой двухпоясной (ядро – периферия). Ядро общественного центра представляют собой компактные или линейные территории с наивысшей концентрацией (50-100 %) общественных функций по сравнению с жилыми.

Главный центр крупнейшего и сверхкрупного города может содержать десятки ядер, плотно связанных между собой центральными улицами районного и местного значения. Дополнительные центры города, а также центры некрупных городов и сельских поселений редко имеют в своей структуре более одного ядра. В каждом городе, как правило, можно выделить главное ядро центральной административной и общественно-деловой площади (например, пл. Советов и пл. Свободы в г. Барнауле, пл. Ленина в г. Новосибирске – см. рисунок 7.2.2).

Жилища ядерных территории центра представлены в большей степени гостиницами, апартотелями для долгосрочной аренды или служебными квартирами служащих центральных предприятий, а также точечной или квартальной жилой застройкой. Ядра общественного центра, как правило, содержат значительную или большую часть культурного и исторического наследия в пределах города. В дневные часы-пик в ядрах общественного центра численность пребывающих людей может в несколько раз и даже на порядок превышать всё постоянного население общественного центра, в связи с прибытием населения со всех жилых районов города и агломерации.

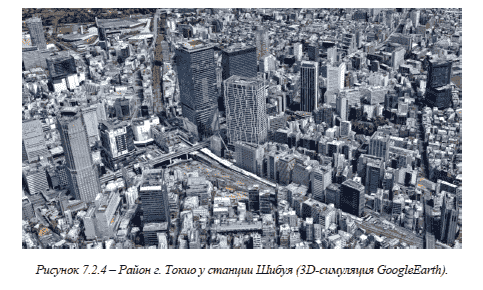

Для приёма и циркулирования по территории центра значительных пешеходных и транспортных потоков, ядра притягивают смыкают в крупнейших транспортно-пересадочных узлах различные общегородские улицы и линии внеуличного транспорта, а также расширенные системы пешеходных коммуникаций, включающих аллеи, площади и эспланады, подземные и надземные переходы. Ядра общественных центров г. Токио, Гонконга, г. Нью-Йорка, Сингапура являются на сегодняшний день примерами территорий с организацией урбанизации и уплотнения на пределе возможностей с учётом сохранения безопасности и комфорта для местного и гостевого населения (рисунок 7.2.4).

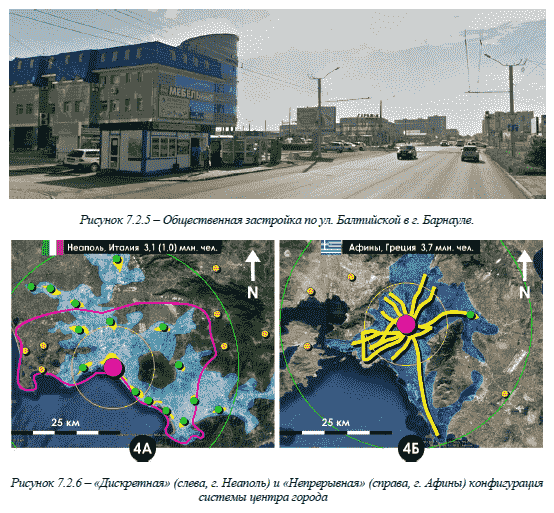

Ядрами общественных центров в г. Барнауле являются: в главном центре – пр. Ленина с узлами на пл. Октября, пл. Советов, исторического (туристического) кластера; в субцентре – Павловский тракт на пересечении с ул. Малахова и ул. Шумакова (южная сторона), ул. Балтийская (рисунок 7.2.5).

Пространственная конфигурация системы центра стремится к подобию пространственной конфигурации всего поселения. Это касается и полицентрических городов, когда территории всех центров образуют фигуру, примерно подобную очертаниям поселения. Таким образом, пространственные конфигурации системы центра можно классифицировать по критериям компактности (компактный или линейный центр) и прерывности (моноцентрический вариант – непрерывный, полицентрический – многокомпонентный, дискретный).

Например, в г. Афинах центр на отдельных направлениях – линейный непрерывный («звёздчатый»), в г. Волгограде центр – линейный дискретный (полицентрический), в г. Барнауле – компактный дискретный (центр и субцентр), в г. Бийске – компактный единый (моноцентрический) и т. д. (рисунок 7.2.6).

Сформулируем общие требования к планировочной организации любого общественного центра:

- Максимизация внешних магистральных связей с межселенной, селитебной, внеселитебной территорией и другими центрами.

- Максимизация и уплотнение внутренних (структурных) транспорт-но-пешеходных связей.

- В тоже время – минимизация объёмов транспорта: исключение транзитного (межселенного)и большей части грузового транспортного потока через центр, а также некоторой части личного транспорта: через организацию перехватывающих автостоянок на пути в центр, систему платного въезда в центр в дневное время и др.;

- Приближение остановок общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов к крупнейшим объектам центра (до 250 метров от входов в здания);

- Преемственное развитие ансамблей застройки с учётом новых градостроительных вызовов и новшеств.

Для формирования градостроительного своеобразия, неповторимости общественных центров, как и для любой территории поселения, сохраняется базовый принцип следования ландшафтным, климатическими рельефным особенностям местности.

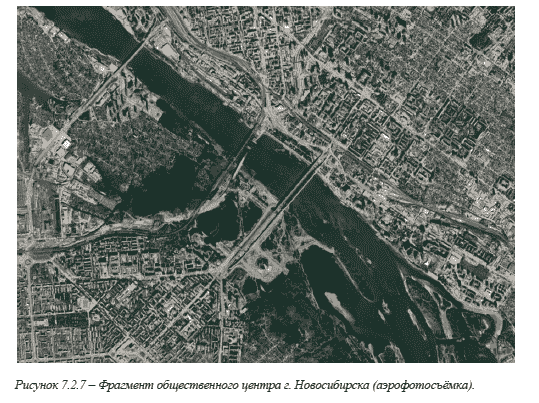

Например, в условиях сибирских городов, часто расположенных на высоком берегу крупной реки и в условиях резко континентального климата, основные оси планировочной структуры общественного центра должны быть перпендикулярны и параллельны набережной. Центр должен быть обращённым к акватории, и в то же время удалённым от неё, защищённым зелёными насаждениями и застройкой как от источника холодных ветров в зимнее время (рисунок 7.2.7).

Статьи по теме

- Расчётные параметры мест для хранения автомобилей

- Пригородная зона

- Промышленные и коммунально-складские районы

- Структура и функции озеленённых территорий города

- Архитектурно-градостроительное развитие и модернизация общественных центров

- Система центра города и типология общественных центров

- Планировочная организация жилых кварталов и микрорайонов

- Приёмы пространственной компоновки жилой застройки

- Кварталы и микрорайоны

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)