- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Системный подход

Основы общей теории систем. Во многих областях знания объект исследования представляют в виде системы, а последующее его изучение проводят на основе базовых принципов системного подхода. Существуют биологические, технические, информационные и другие системы. Однако ни в одной области системный подход не получил столь широкого распространения и не использовался с таким эффектом, как в теории организаций.

Концептуальные модели системного подхода к объяснению сложных явлений современной жизни или системного анализа появились в виде общей теории, которой приписывалась способность объяснить все явления современного материального и нематериального мира. Одним из основоположников системного подхода считают Г. Спенсера, английского естествоиспытателя и исследователя социальных явлений.По Спенсеру, весь социальный мир представляет собой некое целое или организм, который можно представить как совокупность взаимодействующих частей – сердца, почек, мозга и других органов, которые в целом выполняют функцию жизнеобеспечения или, иными словами, выживаемости данной системы. Перенося проблемы биологического организма на социальный уровень, Спенсер не смог выявить чисто социальных явлений, присущих исключительно человеческому обществу.

Вместе с тем отдельные элементы его <организмической> теории и в настоящее время актуальны и способствуют проведению всестороннего анализа социальных общностей, в частности социальных организаций.

Однако истинными творцами общей теории систем признаются А.А. Богданов и Л. фон Берталанфи. Особенно весомый вклад в теорию сделан Богдановым. Он разработал ряд основных положений общей теории систем: принцип обратной связи, феномен открытой системы (т.е. системы, взаимодействующей с окружающей средой посредством обмена энергией и веществом).

Берталанфи разработал базовые принципы функционирования системы, баланса между входом и выходом, определил принцип <изоморфизма>, согласно которому все системы (биологические, технические, социальные, информационные и др.) обладают общими чертами, определяемыми как системные черты.

В соответствии с общей теорией систем под системой понимается некоторое сложное целое, обладающее ярко выраженными границами и относительно независимыми составляющими, связанными между собой так, что изменение положения или состояния одной части с неизбежностью приводит к изменению состояния других частей.

Таким образом, основой системного подхода является признание целостности сложных объектов, его границ и наличия у него внутренних и внешних связей. Общая теория систем распространяет эти основные признаки на все системные объекты реального мира. При этом наличие у всех системных объектов подобных свойств называется изоморфизмом.

Обобщая все теоретические концепции, выдвигаемые в рамках общей теории систем, можно сформулировать ряд основополагающих принципов.

- Необходимым условием существования действующей системы является наличие связей между отдельными системными единицами, что позволяет этим единицам при наличии определенных условий вступать во взаимоотношения. Из этого положения следует, что система представляет собой некоторое сложное (по внутреннему строению) целое, которое невозможно разделить на полностью независимые элементы.

- Свойства системы в целом отличаются от свойств ее отдельных элементов, но определяются (детерминируются) этими свойствами.

- Система как целое может оказывать влияние на свойства и позиции отдельных элементов, изменяя их в определенном направлении.

- Существенное изменение свойств ряда системных элементов может привести (после накопления изменений и перехода количества накопленных изменений через определенную грань) к качественному изменению всей системы. Результатом такого качественного изменения может быть либо регресс – упрощение внутренней структуры, либо появление системы более высокого уровня, т.е. усложнение структуры системных единиц.

- Любая система создает границы в отношении собственных системных единиц, отделяясь, таким образом, от внешнего окружения.

- В отношениях системы и внешнего окружения действует принцип энтропии (в рамках второго закона И. Ньютона), в соответствии с которым система стремится выравнять свое состояние (энергия, ресурсы и т.д.) с внешним окружением.

- Любая система иерархична, т.е. в ней существуют системные единицы различных уровней.

При этом невозможно говорить о системе самого высокого уровня (предельной системе) и системе предельно малого уровня.

Принципы, на которых строится общая теория систем, описывают лишь самые общие свойства и принципы построения систем независимо от их характера и предназначения. При общесистемном подходе нет принципиальной разницы между биологическим организмом, технической, личностной, информационной или организационной системами. Обоснование общих системных принципов еще не дает в руки исследователя инструмент для практического применения системного подхода при управлении конкретной системой.

Организация как система. В ходе изучения организаций в рамках системного подхода выяснилось, что социальная организация как система обладает рядом специфических свойств, которые отличают ее от других систем (биологических, технических и т.д.). Но системнотеоретические исследования организаций и процессов управления с позиций общей теории систем оказались неэффективными в силу отвлеченного характера общесистемных концепций.

Рассматривая организацию в целом с привлечением системного подхода, действительно можно сказать, что она, как и всякая система, представляет собой порядок, обусловленный планомерным, правильным расположением частей в целом, определенным взаимосвязями частей. Однако организация обладает специфическими, присущими только ей свойствами. В связи с этим возникла необходимость разработать специальную теорию систем применительно к организациям.

Американский ученый Дж. Миллер определил следующие главные элементы системной модели организации:

- организация представляется как <упорядоченность подсистем и компонентов в трехмерном пространстве в данный момент времени>;

- организация может рассматриваться как сложный процесс, основой которого являются все изменения материальных объектов и информации;

- в организациях присутствуют подсистемы, которые являются составными частями системы (управленческая, экономическая, технологическая и др.);

- в организациях возникают организационные отношения (по поводу целей, межличностные, властные, информационные и т.д.);

- в организациях протекают системные подпроцессы (властные, материальноэнергетические и т.д.).

Основными отличиями организации от других систем (например, от биологических) Миллер считает наличие самостоятельных целей системы и сложной управленческой подсистемы, которая представляется как многоуровневая и организованная по иерархическому принципу.

Миллер описывает главную, управленческую подсистему как некоторое решающее устройство, которое состоит из личностей, находящихся на высшем уровне власти и принимающих ответственные для организации решения.

Таким образом, любая организация состоит из подсистем, каждая из которых может рассматриваться как система более низкого уровня. В то же время сама организация, имея некоторое количество уровней подсистем, в свою очередь может рассматриваться как подсистема в системе более высокого порядка (например, предприятие, выступая как самостоятельная система, делится на ряд цеховподсистем и одновременно как подсистема входит в производственное объединение). Свойство объекта быть одновременно и подсистемой, и сложной системой с наличием элементов подсистем определяется как свойство рекурсивности.

Итак, при изучении организации с позиций системного подхода на первом плане выступают:

- деление организации на подсистемы;

- вертикальные и горизонтальные связи организации.

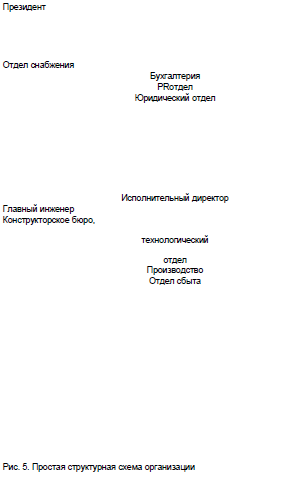

Сравнение схем, построенных на основе простого анализа и системного подхода (рис. 5), показывает, что при системном подходе основное внимание уделяется подсистемам организации и связям между отдельными системными единицами.

Организация как закрытая и открытая система. Применение системного подхода к исследованию организаций возможно в двух различных вариантах, когда организация рассматривается как закрытая или как открытая система.

Обычно исследователи считают организацию закрытой системой, хотя декларируют необходимость изучения организации в тесном взаимодействии с внешней средой. Как правило, исследователи и практики, рассматривая отдельные структурные единицы организации, занимаясь проблемами управления и применения властного воздействия руководителей и подчиненных и др., лишь частично учитывают влияние внешнего окружения, не задумываясь о том, что организация является неотъемлемой частью внешней среды. Но в случае подхода к организации как к закрытой, самодостаточной системе влияние внешнего окружения учитывается в виде действия отдельных факторов, возмущающих и даже изменяющих внутреннюю структуру организации.

Если организация рассматривается как открытая система, она органично вписывается во внешнее окружение и считается ее подсистемой. При этом границы системы представляют собой замкнутую кривую, проходящую по периметру исследуемых объектов (по периметру организации) так, что она разграничивает область с меньшей интенсивностью взаимодействий вне этой кривой от области с высокой интенсивностью внутри нее.

Здесь окружение организации не является пассивным и его можно определить как совокупность объектов, внешних по отношению к организации, которые связаны с одним или более системными единицами организации так, что изменение одного или нескольких свойств внешних объектов изменяет поведение системы, что в свою очередь приводит к изменению одного (или более) свойства внешних объектов.

Интенсивность связей нарастает по мере продвижения от внешней среды к границам организации, а внутренние взаимосвязи организации более интенсивны и разнообразны, чем связи с внешней средой.

Статьи по теме

- Производственная технология

- Виды связей организации с внешним окружением

- Технологии, разделяемые по типам технологической неопределенности

- Культура <паутины>, или клубная культура

- Храмовая культура

- Расстановка персонала

- Целевая культура

- Точечная (экзистенциальная) культура

- Стратегии организации в отношениях с внешней средой

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)